在新加坡租一格书架

Mira的书架

文/《环球》杂志记者 舒畅(发自新加坡)

编辑/乐艳娜

长45厘米,宽35厘米,高30厘米——如果可以租下这样一格书架,放任何想放的书,借给任何路过的人,用任何想要的方式装饰,那你会放什么进去?

源自一个念头

在距离新加坡市中心四五站地铁的“随意诗人”图书馆,你可以看到这个问题的180个答案:从小说、诗歌到摄影,从《别用情绪勒索教养你的孩子》到《反弹:唐纳德·特朗普与美国的重塑》,等等。

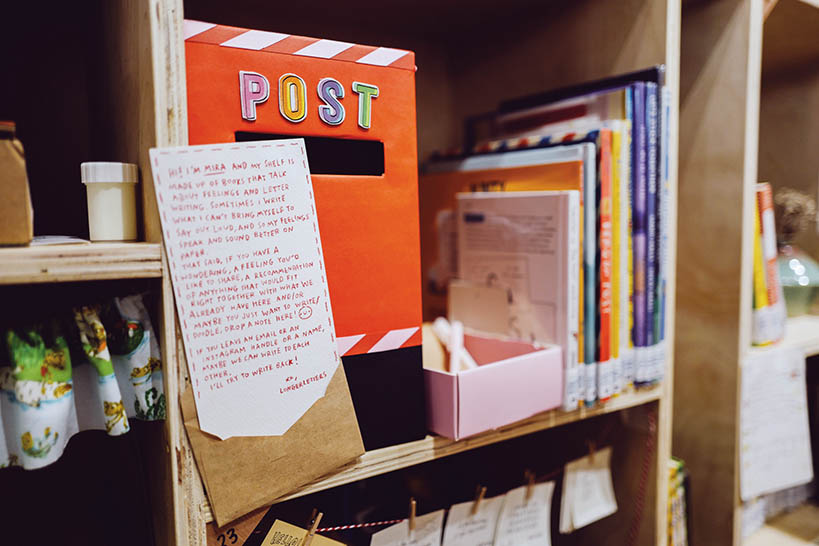

除了书,许多格子的主人还会放一张卡片,写上自己是谁、在想什么。Peiyi把她的书都包上了牛皮纸,希望大家不要以貌取书;Rachael放了很多本超过500页的书,卡片上说要用大部头“对抗注意力的日益衰减”;“会缝纫、编织、用陶土做碗、在篝火上炖菜、识别蘑菇能不能吃”的Steffi,摆了一堆书教人在森林里如何活下来。还有些话会在卡片里频繁出现,比如“我从小就想开家书店”!

有人在格子里放留言簿。留言可能来自另一个格子的主人,也可能远到英吉利海峡。互不相识的人们抒发赞美,也分享哲思。“也许因为手机常震动,我们也就不用常思考!”一个署名“舒敏”的人在“慧婷”的留言簿上这样写道。

随意诗人图书馆营业快一年了。它位于居民社区的一楼、面积约42平方米,月付大约45新加坡元(1新加坡元约合5.6元人民币),就可以租下一格书架。这些租金是图书馆收入的主要来源。如果只想借书,也可以每年付15、25或45新加坡元成为会员,付多少看心意,权益都一样。图书馆靠志愿者轮流值班,行政事务则由创始人卓诗妮和两位领薪的兼职人员负责。

故事是这样开始的:2024年4月,38岁的新加坡摄影师卓诗妮在日本偶遇一家用众筹租书架开设的书店。她一句日文也不懂,但站在那个海边的房间,她“强烈感受到,这些人在努力联结彼此”。

“新加坡也能有这样的地方吗?”当年5月,她在社交平台发帖,打算如果有50个人回应,就试着开一家。第二天,300多条私信涌进她的账号。

当年8月,图书馆开张,180个书架全部租出。到2025年6月,借书会员达到700余人,开业11个月总共登记了7000多条借阅记录。等着租书架的人则增加到200多——卓诗妮说这个数字可能有水分,因为一些人到最后也许不会真的租用,但还是令人有点吃惊。为什么会有这么多人想花钱租一格书架?

“我真的很享受……”

6月的一个周二的傍晚,我认识了Chloe。她是每周二晚6点到9点的值班馆员。她说图书馆筹备那阵子,自己刚离开上一份工作不久,暂时不知道接下来要做什么,这个项目听上去可以让她“停一停”。

Chloe的书架上,一个透明小盒子里塞满了她设计的各种小册子。“让我一一给你介绍!”她最喜欢的一册刚好被我拿到,柠檬黄的封面,上面用蓝色和红色的英文写着“说‘不’的方法”。我以为会是劝人学会拒绝的心灵鸡汤,翻开却是一本拒绝借口合集,比如“不好意思,我得先走啦。我家沙发还在孤零零地等我”。

很多个周二的晚上,不少人告诉她,在她的小册子里找到深深共鸣。于是她做了第二本小册子,主题是“一不小心说了好之后说‘不’的方法”。“其实还有些时候,我们会不小心答应了别人,事后又超级后悔……我做这本小册子就是想说,这时候也还是可以拒绝的。”Chloe说。

Chloe有一个她非常想分享的故事。她从书架里抽出一本日文书,封面是6个小人蹲在不同的植物里。这是她去年年底在日本栃木县旅行时买的,作者详细测试了用不同植物的叶片擦拭粪便的适配度——我翻开书,瞥到一张为叶片的“拭取力”等指标打分的表格。

她翻到其中一页,里面夹着一张英文字条,上面写着:“我真的很享受……很开心能在这里遇到这本书。谢谢你给我这个机会!我还在书里发现了一张收据,(地址)是栃木县那须盐原市!我的家乡就是栃木,所以当下真的有种命中注定的感觉。超级感谢!!”字条的署名是“林千鶴”。

Chloe又拉我认识旁边的女生Michelle。Michelle晚上喝了一杯,脸红扑扑的,散发着微微酒气,她说爸爸生前开书店,也到市场摆流动书摊,所以她从小就与书为伴。“我没开成书店,但是现在能体验开书店的感觉,真是太棒了!”

Chloe认为,随意诗人图书馆创造了一个空间,让人能随时开启一段聊天而不觉得尴尬,因为走进来的人都喜欢书,而且很少会问你做什么工作、住哪里,“这创造出一种魔力”,让哪怕是内向的人也能从“你在看什么”“我也喜欢那本书”这些话开始轻松聊天。

借书的人关心世界

或是因为字里行间的巧遇,或是书架上无处不在的可爱贴纸,又或者只是因为“随意诗人”这个名字,很多人觉得这个图书馆像一座温柔的乌托邦,收留了城市里疲惫的身体。

但这座乌托邦并不停留在梦里。今年5月,随意诗人图书馆以巴以冲突为主题,邀请大家共创一座展台。这之后的两个月,离店门几步远的木头长桌上,慢慢“长出”几十本人们贡献的书籍——历史书、自传、影集、论文,关于巴勒斯坦,也关于以色列。长桌朝向门那头的侧面,一点点被小孩子涂画的花朵、树叶和鸽子绘满。

桌上还摊着一册共创笔记本。扉页用铅笔写着邀请——欢迎所有人“分享经历、视角、事实、情绪”,并注明不能有反犹、反巴勒斯坦、反伊斯兰等仇恨言论。当然,令人担心的事并没有发生,每一则留言都带着反思和祝福。一个现居德国的新加坡人写下了对德国政府处理巴以问题的省思;另一页上,水彩笔勾勒出植物般缠绕生长的字体:“杀死花朵,也不会阻止春天到来。”

共创还不止于书和文字。7月的一个下午,图书馆在门口举办了一场义卖。从四面八方而来的男人、女人和小孩们,围绕在二手书、花卉和蛋糕前。他们买东西消费的6000新加坡元,将通过本地一家人道主义组织,捐往加沙。

除了巴以冲突主题,书架上还有主题为“9·11”纪实、东南亚跨国劳工权益探讨、新加坡政治研究等的时政类书籍。还有书架的主人专门选了女性、非英语写作、非主流作者的作品。

周三值班的Mira说,很多人在“安静地表达”。

有时,表达真的会被“接住”。7月一天晚上,我终于和Brett搭上了话——这个长发及肩的新西兰男人,已经好几次出现在图书馆,是那种挑一本书就能坐1小时的人。他郑重地向我推荐正在读的《我们继承了什么?——作为印度裔长大》。这是一本集结了多位女性作者的非虚构作品,Brett说,它细腻地探讨了人与人之间的种种关系,也传达出其中隐藏的不平等。

带来这本书的书架主人是新加坡的一位中学文学老师,她在一张卡片上写道:“我热衷于为无声者发声,创造安全空间。我挑选的书,有的为边缘群体发声,有的曾是我阅读时的‘安全港湾’。”

卡片旁边的留言簿里,三位读者都提到这格书架里的《不平等的样貌:新加坡繁荣神话背后,社会底层的悲歌》。其中一位写道,这本由南洋理工大学社会学者张优远经过长期田野调查后完成的书,“让我深有共鸣,尽管它讲述的,是新加坡一个我(在读之前)几乎不曾知道的面向!”

那天,Brett还带来一张小猫的照片。他的职业是科技行业,但想做些创意实践,最近在测试用不同纸张打印同一张照片。他把照片摆到书架上上下打量——他决定租下一格书架,用自己打印的照片装饰。

“随意诗人”不随意

回应其实不只发生在格子里,也可能在格子之外。随意诗人图书馆每月会办一个读书会,每月的最后一个周六是开到凌晨的“深夜图书馆”,还会不定期举办类似于陶艺市集、火锅节等的活动。

随意诗人图书馆举办活动中

这让我想起新加坡近两年同样受到关注的“未完成书店”。它开在一条热闹的骑楼街的二楼,几乎每周都举办一两次线下活动。年费会员可以参加所有活动,非会员需单次付费。这些活动构成了书店的主要收入来源。

未完成书店的不少活动很特别,比如“破茧行动”:邀请小众领域的人做分享,旨在打破“被算法围剿的不适感”。我参加的第一场活动是“在书店跨年”,从晚上七点多开始,读者们围坐一圈,抽签回答问题,比如“一个感动的瞬间”“2024年学到的人生经验”……

本质上,未完成书店与随意诗人图书馆有相似之处:都依靠一群人定期定额的支持——租一格书架,或者参加一场活动。跨年那天,未完成书店的老板吴迪告诉大家,他另有一份全职工作,书店并不是谋生方式——我问他,这是不是说,只要收入支出能打平,就一直开下去?他说是,但现实是,他一直在贴钱。“除非每周有两三次活动。”

但活动越多,就需要付出越多的精力去把控质量。单就经营而言,和其他商家合作可能也是一条路。不过,最近吴迪思考更多的还是做好内容,比如多一些书的推荐和分类、办一些展览,“但这些可能不是近期能变现的手段”。

新加坡媒体去年有篇报道说,实体书店的“头号杀手”是高昂的房租,大型连锁书店都步步为营,遑论独立书店。就像吴迪和卓诗妮,都另有其他工作,并不靠书店吃饭。但仅仅希望收支平衡,也并不容易。

但这样能撑得久吗?卓诗妮想开到50年,就像隔壁那间家具行一样。很多人问,如果大家兴趣消退了呢?她的回答是,“如果消退了,就消退了吧。如果热情没了,就算我的账户里钱再多,书架也是空的呀。”

她注意到,其他国家一些很小型的出版团队,靠会员制可以活下来。比如1000名会员,每人月付10元,就能凑出1万。“关键在于,你要靠那些真心想支持你、希望项目能持续的人。而前提是,你得营造出一个很有凝聚力的社群,不能真的很‘随意’。”

认识Chloe之后的周二,我去参加了她和另一位馆员组织的图书馆导览。那是Chloe最后一次值班——她即将开始一份图书销售的新工作。我原以为可能很难再见到她,但没过几天,她又带了一堆花色各异的玻璃杯来图书馆卖抹茶:“选你喜欢的杯子来喝吧!价格随意,看大家心意”。7月中旬,她又在下班后过来坐坐。也许,凝聚力一旦发生,就没那么容易消退,书店也会因此长出更丰富的样貌。

手机版

手机版